なぜ英単語が覚えられないのか?

それは、脳の記憶のメカニズムを理解せずに勉強を行なっている可能性があるかもしれません。

脳が

こんんちは!シゲル(@shigemaropress)です。

日本生まれ、日本育ちで偏差値53の高校を卒業しましたが、TOEIC965、IELTSは7.0取得し、英語を使う会社で働きつつ、副業で外国人を相手にビジネスをして外貨を稼いでいます。

逆にこの記憶のメカニズムを応用すれば、英単語は頭に残るようになります。

同じ授業を受けても、記憶できる人とできない人がいます。

私が思うに、記憶できる人はキチンと記憶するための手順を踏んでいると感じます。

(それが意識的に行なっているのか、無意識で行なっているかは別にして)

私自身も自分の勉強法を振り返って見ると、やはりこの手順をキチンと踏んでいました。

たまたま、自分の行なっていた勉強方法がこの手順に沿っていたのです。

だから単語をほとんど忘れる事なく記憶し続けられたのです。

今回の記事では、「記憶のメカニズム」と「私の勉強法」を紹介し、効果的に単語を覚えていく方法について解説していきます。

英単語を忘れないためのコツ – 記憶のメカニズム

人は通常忘れる生き物です。

大事なのでもう一度言います。

人は忘れる生き物なのです。

だから、英単語がなかなか覚えられなくても、それは普通の事なのだとまずは認識した方が精神的にも楽です。

そしてその上で、記憶のメカニズムに沿って勉強をすれば良いと思います。

なぜ、「人は忘れるのか」というと、次から次へと新しい情報を記憶してしまうと、脳の容量がいくらあっても足りないので、「必要な情報」と「不必要な情報」に分けるための防衛手段とされています。

そして「必要な情報」として脳に定着させるために理解しておきたいポイントは大きく分けて5つ。

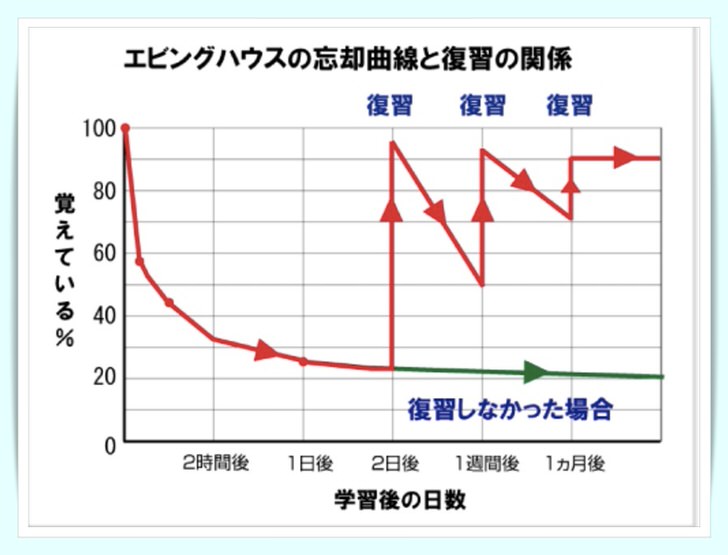

- エビングハウスの忘却曲線

- 脳の判断基準

- 記憶の新鮮度

- グループ化&リンク

- 熟成期間

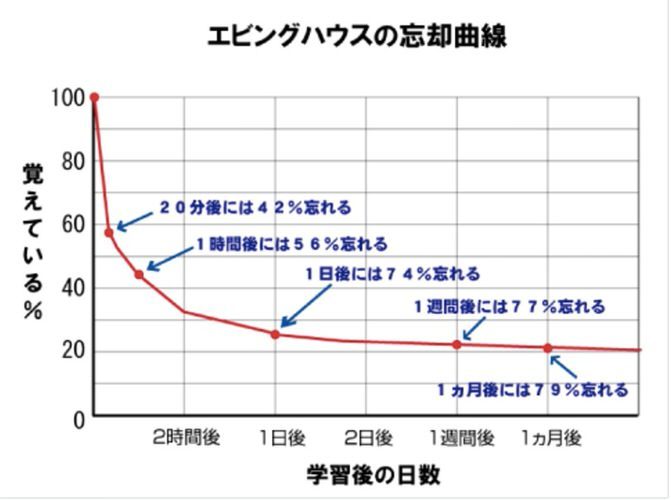

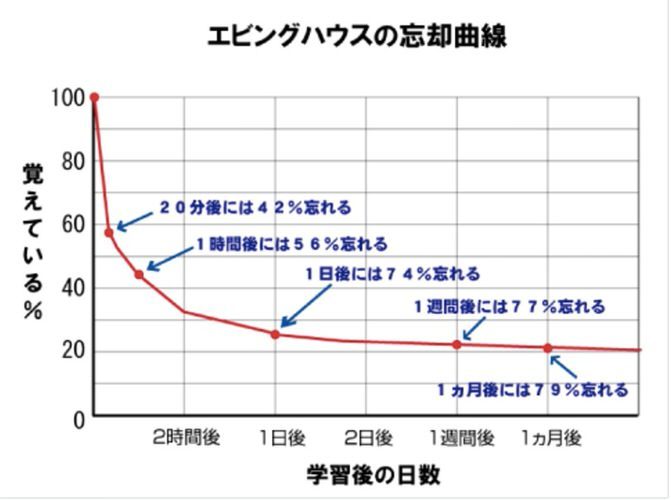

英単語を忘れないコツ – エビングハウスの忘却曲線

「エビングハウスの忘却曲線」という言葉を聞いたことがありますか?

これは人間の記憶に関する実験を行なった研究者「エビングハウス」からとってつけられた曲線図です

※フリーアカデミアジュニアより抜粋

このグラフを参考に考えてみます。

人間は1日経つと74%忘れるのです。つまり新しい単語を10個調べたとしても、通常次の日には7・8個は忘れてしまっているのです。

じゃあなんで〇〇くんは、忘れないで記憶ができるの?

と思うかもしれません。

それは、〇〇くんが無意識か意識してかは別として、脳に「必要な情報」であると判断させる手順を踏んでいるからだと言えます。

英単語を忘れないコツ – 脳の判断基準

脳は「必要な情報」と認識するために3つの判断基準を持っています。

- 感情

- イメージ

- 繰り返し記憶される

感情と記憶

人は感情が動いた時、その光景や言葉などが記憶に残ります。

怒ったり、悲しかったり、驚いたり、嬉しかったり、悔しかったりした時の光景や会話などを鮮明に覚えているはずです。

特に恋愛やスポーツに関する事柄なんかは、感情が動かされることが多いので記憶に何年も前のことでも記憶に残っていたり脳裏に焼き付いていませんか?

このように感情と記憶は結びつきやすいのです。

だから机の上で学ぶよりも、実際に英会話などで人と関わりながら英語を使った方が単語が記憶に残りやすいという意見があるのも頷けます。

私の場合は「おぉ!そうやっていうんだ〜」と感動する事で記憶が定着しています。

実際の例を挙げると「指を挟む」という英語表現をネイティブから教わった時は感動しました。

10年近く前の事ですが、未だにその光景を「一語一句」鮮明に覚えています。

イメージと記憶

先にあげた、「感情と記憶」に結びつく形で「イメージと記憶」があります。

「指を挟む」の例では、感動したと同時にその時のイメージが脳裏に焼き付いていますが、イメージだけでも十分記憶に残りうる要素です。

私の例を2つ

- knock over

- tip over

この二つは、学生時代に働いていたファーストフード店で聞いたフレーズで、感動というよりはその時の光景が焼き付いている状態です。

まず”Knock over”ですが、バイト仲間が”Oh did I knock anything over?”と私に聞いてきました。

私の後ろを彼が通った時、彼の腕がケチャップが入ったボトルに触れた時に”Oh did I knck anything over”(なんか倒しちゃった)?と聞きいてきたのです。

”Knock over”の意味はそれまで知りませんでしたが、その時の光景が焼き付いて記憶に残っています。

また”tip over”は閉店作業中のこと、ハンバーガーのパテ用保温器を掃除する時に言われた言葉です。

こんなの↓

保温器には中にお湯が入っていて、そのお湯を捨てて空にする時に”Just tip it over”(傾けなよ)と言われたのです

(お湯が床にぶちまけられます。。。)

その時の光景も、今でも鮮明に思い出すことができます。

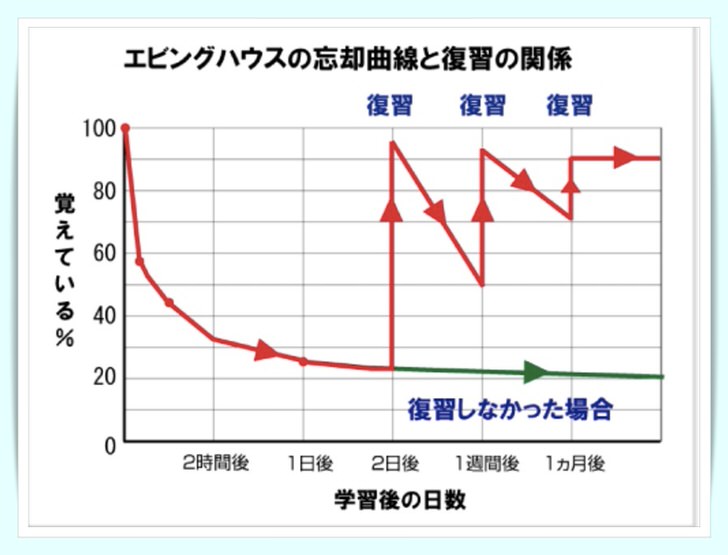

繰り返し記憶される

これら3つの判断基準のうち一番大切なのが「繰り返し記憶される」事だと考えられています。

つまり「復習」です。

「忘れる→記憶→忘れる→記憶」を繰り返すこと。

復習ならもうやってるよ。。でも覚えられないですけど?

と思うかもしれません、だからこそ、先にあげた次のポイントを意識してみてください。

- 記憶の新鮮度

- グループ化&リンク

- 熟成期間

英単語を忘れないコツ – 記憶の新鮮度

記憶の新鮮度を例をあげて説明します。

“Knock over”の意味、覚えていますか?

これは上記にあげたフレーズです。おそらく今なら覚えている方も多いのではないでしょうか?

これが1週間経つと、「あれっ、どういう意味だったけ」となり。

さらに2週間経つと、「前に聞いたことあるような。。」となり。

そして1ヶ月経つと、「へぇ〜そういう言い方があるんだぁ」となり。

調べた事すら忘れているので、完全に忘れて本人は「新しい単語に出会った」!となります。

これが記憶の新鮮度です。

記憶が新鮮なうちに再度復習することが大事なので、私は単語を覚えるときは、教材を絞って何周もします。

リスニング力アップの記事でも書きましたが、私はミッションインポッシブルの字幕を書き出して、字幕の英文とリスニングをマッチさせながら、何回も聞きました。(20回くらいは繰り返し見ています。。)

その結果、当時スタートから30分くらいのセリフはほとんど覚えましたし、単語も忘れませんでした。

もし、

- 「文法の必要性がいまいちわからない。」

- 「文法書を読むとどうしても眠くなる。」

という方は、あなたに必要かどうかの判断基準を紹介しているこちらの記事も参考にしてみてください。

このようにして、教材を絞ることで同じ単語・フレーズを復習することができ、周を重ねるたびにスピードも上がります。

英語教材は絞って何周もすること!がポイントです。

教材を絞って勉強していると、頭に定着する単語は必ず出てきます。

そしたら、次は頭に定着した単語を使って効率よく新しい単語を覚えていきます。

それが「グループ化とリンク」です。

英単語を忘れないコツ – グループ化&リンク

グループ化とリンクは、私が新しい単語に出会った時に常に意識している方法です。

これは、すでに記憶として定着してる単語に新しい単語をリンクさせる、または同じグループとして意識する方法です。

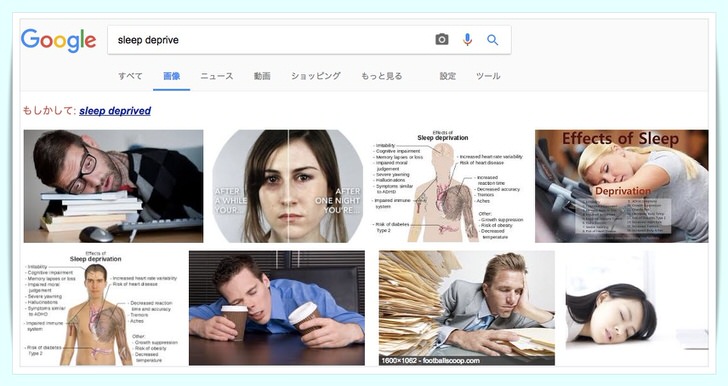

グループ化&リンクの例1:Deprive

例えば”Deprive”(奪う・拒む)という動詞があります。

動詞とは何?と思う場合はこちらの記事を参考にしてください。

私は、これを覚えるときはすでに覚えている”Sleep”’(睡眠)とリンクさせて覚えました。

つまり睡眠が阻害されている状態です。

なぜ”Sleep”を選んだのかというと、”Deprive”を知ったきっかけが「睡眠に関するニュース記事」だったからです。

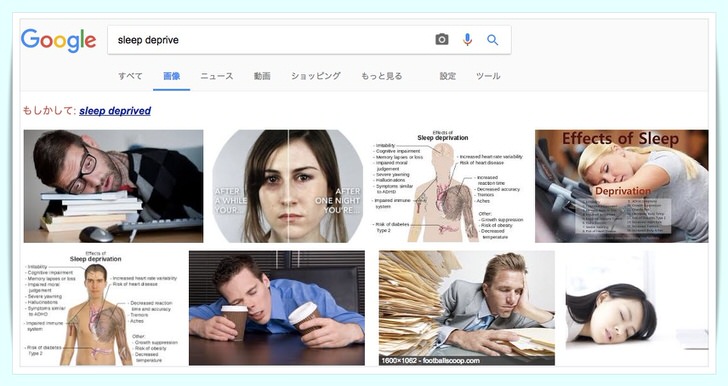

意味を調べた後、今度はグーグルで「画像検索」を行います。

どうでしょうか?

先ほどの「イメージと記憶」でお伝えしましたが、グーグルの画像検索機能を使えば、このように単語とイメージを関連付けることができます。

睡眠が阻害されている、睡眠不足なイメージであることがわかりますので、記憶に定着しやすくなります。

グループ化&リンクの例2:Germaphobe

次は”Germaphobe”(潔癖症な人)という名詞を見て見ます。

この単語を教えてもらったとき、私はグループ化とリンクの両方を行いました。

私はまずこの単語を二つに分けました”Germa”と”phobe”。

これは、私がすで”Germ”(細菌)と”Phobia”(恐怖症)という単語が定着していたので分けることができました。

それぞれに関連付け(リンク)させることで、意味も納得しやすいですし、記憶の定着が簡単になります。

“Phobia”には、前に様々な単語を加えることで「〜恐怖症」といういみになります。

- Acrophobia(高所恐怖症)

- Arachnophobia(蜘蛛恐怖症)

- Xenophobia(外国人恐怖症)

などです。

このようにしてい、すでに知っている単語とリンクしたり、単語グループに分けることで記憶に定着させやすくしています。

他の単語と組み合わせて覚えるのは「コロケーション」の面から見ても大切ですし、何より単語単体で覚える単語帳や英単語アプリを使った学習方法は、全くおすすめできません。

英単語を覚えるコツ – 熟成期間

記憶は時間をかけて整理され、より理解が深まります。

特に記憶と睡眠の関係は密接に繋がっていて、脳は寝ている間に記憶の整理を行い定着させていきます。

そのため、同じ教材を何周もすることは、記憶の定着において理にかなっているということになります。

皆さんも一度は経験がありませんか?

最初はわからなかったのに、いつの間にか理解していたことが1つや2つあると思います。

私は高校時代、関係代名詞の前に前置詞が置かれる文法表現を理解できませんでした。

- in which – Damascus suburb in which nine operatives working for Iran were killed

- to which – The salient question involves the extent to which humans are causing change

この文法表現は、TOEFL対策をしている時に出くわしたのですが、学校の先生に聞いても理解できなかったのです。

しかし同じ教材を何周かしているとスッと理解できた記憶があります。

また、英語とは関係ありませんが、職場の閉店時のお金の計算も、一回聞いただけではわかりませんでしたが、時間をおいて何回か繰り返した今となっては完全に理解して応用などもできる状態です。

英単語を忘れないコツ – まとめ

いかがでしょうか?

人間は脳の仕組み上忘れる生き物であることを認識した方が精神的に楽です。

その上で脳が「必要な情報である」という判断を下すための基準を理解し、それを上手に適用することで単語を記憶していくことが大事です。

ただ日本で英語の勉強をする場合、判断基準の一つ「感情」を結びつけにくいので、「グーグル画像検索」と「復習」が重要になります。

復習をするのも記憶が新鮮なうちに、数回に分けて行い、熟成期間を取り言えることで定着していきます。

そのためには、教材を絞り何周もすることが手っ取り早いのです。

英語の勉強教材はたくさんあります

- リスニング用

- TOEIC単語対策

- 英文法

- イディオム集

などなど

しかし、どのように教材を使って勉強したら良いのかまで踏み込んだ教材はあまり見かけません。

この「どのように」が分かれば、このブログで提唱している「インターネットを使った英語学習」が有効に行えるようになります

このブログでは、この『どのように』の部分を解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。